ヒグマ市街地侵入対応訓練を実施しました(令和7年度第1回)

令和7年6月4日、字上トマムの鵡川本流沿いにて、占冠村と富良野警察署によるヒグマ市街地侵入対応訓練を実施しました。

訓練が始まる

私たちの住む住居、日々通う道路、子供たちの通う学校や保育所は、ヒグマの住む森に囲まれています。普段、私たちはヒグマの近くにいながらも気付かず安穏としておりますが、そうした平和はいつも、偶発的な接触と人身事故の危険を秘めていることを忘れてはなりません。

去る令和6年6月、占冠村は富良野警察署と共同で、ヒグマの市街地侵入を想定した対応訓練を初めて実施し、その効果に手応えを得ました。2回目となる今回は、ヒグマ頻出期を控えて風雲急を告げる上トマムを舞台に、より複雑かつ現実的な想定(所在不明個体の捜索、負傷者の発生、森林内の追跡、同時多発事案、道路封鎖など)を追加しました。粗いシナリオはあれども参加者個々人の台本はなく、ひとりひとりが臨機応変に考え、行動することを求められる難度の高い訓練形態です。また今回は主幹部門である村農林課(+捕獲従事者)、占冠駐在所だけでなく、村トマム支所(+保育所)、トマム学校、消防署占冠支署も新たに訓練に参加しました。そして前回に続き今回も酪農学園大学を中心とする研究者チームが対抗部隊や状況記録など訓練運営に全面協力。視察ブースでは北海道の担当職員、地域住民、近隣市町職員、報道機関などが見守りました。どんな訓練になったのでしょうか。

去る令和6年6月、占冠村は富良野警察署と共同で、ヒグマの市街地侵入を想定した対応訓練を初めて実施し、その効果に手応えを得ました。2回目となる今回は、ヒグマ頻出期を控えて風雲急を告げる上トマムを舞台に、より複雑かつ現実的な想定(所在不明個体の捜索、負傷者の発生、森林内の追跡、同時多発事案、道路封鎖など)を追加しました。粗いシナリオはあれども参加者個々人の台本はなく、ひとりひとりが臨機応変に考え、行動することを求められる難度の高い訓練形態です。また今回は主幹部門である村農林課(+捕獲従事者)、占冠駐在所だけでなく、村トマム支所(+保育所)、トマム学校、消防署占冠支署も新たに訓練に参加しました。そして前回に続き今回も酪農学園大学を中心とする研究者チームが対抗部隊や状況記録など訓練運営に全面協力。視察ブースでは北海道の担当職員、地域住民、近隣市町職員、報道機関などが見守りました。どんな訓練になったのでしょうか。

始まりは一本の電話(13:00~)

急げ!慌てるな!!初動は子供の安全確保 (~13:05)

占冠村でヒグマ対応に当たる部署は農林課。このことがはっきりしているので、すぐに農林課へ伝達されました。これで情報ハブは農林課に移り、トマム支所は現地対応に専念できます。まず考えつくのは保育所と学校。すぐに電話して屋内滞在を徹底してもらいます。さらに保育所ライン発信、支所長が保育所入りして確認、周辺村道の歩行者対応など矢継ぎ早でした。判断の根底には、ヒグマがたとえどうしようとも、いま人が、殊に子供が無事ならまずは良し、という共通の目的意識があるのです。トマム学校では連絡を受けて即座に児童生徒の所在確認と1階施錠、職員の集合がなされました。

一方の農林課は現場掌握のため野生鳥獣専門員を先発させました。次いで警察や教育委員会、所管する捕獲従事者へ連絡を回し、さらに課長以下の本部を上トマムに前進させる判断を下しました。最初の通報から、保育所と学校の処置、専門員の出動まではいずれも5分以内でした。

一方の農林課は現場掌握のため野生鳥獣専門員を先発させました。次いで警察や教育委員会、所管する捕獲従事者へ連絡を回し、さらに課長以下の本部を上トマムに前進させる判断を下しました。最初の通報から、保育所と学校の処置、専門員の出動まではいずれも5分以内でした。

上トマムはるかなり~移動時間を有効に (~13:30)

この頃、トマム学校では職員の打合せを終え、以後当面の対応を始めていました。屋内に留まること、安全な下校に向けて保護者との連絡を取っていくこと、午後の授業を実施することなどです。過剰な対応をせず授業実施とした校長先生以下の英断により、教育の機会がひとつ守られました。

上トマム集結!ヒグマはいずこ(~13:50)

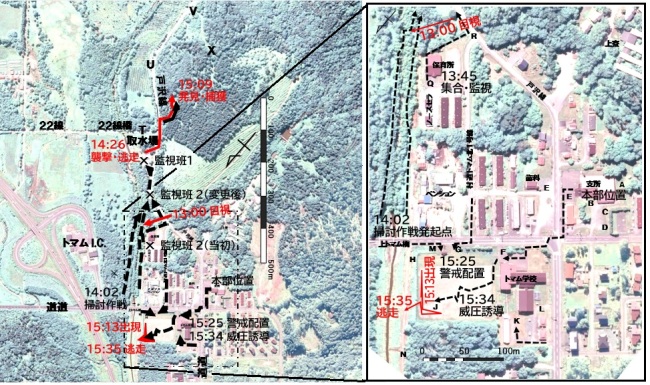

最初の通報後35分から45分で、中央方面からの実施要員が次々と上トマムに到着しました。実際の出動であれば猟銃を携行するところですが、訓練では事前に配布した模擬銃に入れ替えています。この日の上トマムは雨模様。農林課長ほか1名がトマム支所に入り支所長と合流、本部位置とします。野生鳥獣専門員は先着の従事者とともに、目撃があった箇所の痕跡確認を行いつつ、現場全体の状況視察を済ませました。現場対応要員をトマム保育所前に集合させ、次の段階の対応方針を伝達します。野生鳥獣専門員1と捕獲従事者6を合わせた銃装備7名、野生鳥獣調査員を含む農林課職員3名の計10名と車両4台がヒグマ対応に当たり、駐在所員が警察車で村道や住宅での人対応に当たることになりました。

ヒグマに対する実施目標の第一は保育所裏の河川一帯の安全確認(ヒグマがいれば排除)、第二は、白昼堂々人前を横切って保育所に近づいたこの「問題個体」に対し、あわよくばこの機に捕獲を果たすことです。河川敷の掃討を指揮班含む銃2名×2班4名、保育所周辺の監視定点に銃2職1の3名、上流の監視定点に銃1職1の2名を配置しました。

14時の作戦発動を期して集合を解き、野生鳥獣専門員は支所本部に立ち寄って状況報告、各班は部署位置に向かうのですが・・・。

14時の作戦発動を期して集合を解き、野生鳥獣専門員は支所本部に立ち寄って状況報告、各班は部署位置に向かうのですが・・・。

訓練の深い闇!配置に潜む罠!従事者危うし!!(~14:10)

実はこのときの監視定点は、訓練運営上の都合で故意に「不適切」な位置を指示されていました。本来は村道二方向と河川内を車両上から一望できる好適地点があるのですが、敢えてそこを空白とし、一見、見晴らしが良いようでいて、河川と村道が離れて見張りに不利な取水場と、義理を匂わせつつも実質的には必要性の薄い保育所に監視班を張り付けたのです。この裏には欲を張って訓練要素を詰め込もうと、ヒグマによる襲撃をシナリオにねじ込んだ村の陰謀がありました。稀有な人身事故をも容易に発生させるべく、陣形に隙を作ろうとする腹黒な罠だったのです。陰謀の仔細を知っているのは指揮班の野生鳥獣専門員だけ。そうとは知らぬ捕獲従事者は諾々と配置を守っています。ヒグマの所在は依然として不明。捕獲従事者らの安危やいかに!?

考え、行動する従事者!罠は解けるのか? (~14:20)

14時12分、指揮班含む掃討部隊が保育所横を通過しました。依然、誰もヒグマの気配を掴めません。いよいよ法規制区域を抜け、矢先さえ安全なら発見即攻撃もあり得る局面。マル秘の訓練計画では、ヒグマがどこかで襲撃の機会を窺っているはずです。

窮した野生鳥獣専門員は、「前方で異音あり」と盛んに発信し、卑怯にも監視班員の注意を一方に引き付け、ヒグマの襲撃を容易ならしめんと謀ります。掃討部隊はさらに進んで全班が接近しつつあり、襲撃の成否、従事者の安危が決する時は寸刻に迫りました。

訓練の舞台裏で~

今回の訓練では、前回以上に広範囲を多地点で展開することから、全体を一望に俯瞰し記録することができません。そこで今回は、各行動班に記録係を同行させ、手元のスマートフォンをインターネットのテレビ会議システムに接続して、ホストコンピューターのモニターで同時監視し画面録画で連続記録することに挑戦しました。本訓練独自のアイデアです。このため酪農学園大学生にも随行記録係やシステムオペレーターを担ってもらいました。また対抗部隊となる模擬ヒグマ2頭分の実演とその行動支援1名、すべてヒグマの生態研究経験者が担ってくれました。大グマはおなじみ酪農大の伊藤講師、小グマは北大クマ研の大石さん。お二人とも振り付けは求めず、どんなクマがどんな事情でどんな気持ちでそこにいる想定なのか、訓練ではどんな対応を試したいとしているのかを計画側から聞き取り、それに即して演じてくださいました。さらにヒグマ研究者の酪農学園大学佐藤教授が視察席で、モニターの中で起きていること、その意味するところ、当事者各々の行動理由など、一見しただけではわからない細部や背景を(ぶっつけ本番で)読み取り、お集まりの皆さんに解説してくださいました。

このほか会場の設営や受付事務など、少ない人手ながら充実した支援体制で訓練を運営することができました。

このほか会場の設営や受付事務など、少ない人手ながら充実した支援体制で訓練を運営することができました。

敷地内にヒグマがいたら校舎からはどう見えるか、校長先生がヒグマ実寸のパネルをもって校庭に現れ、児童生徒職員みんなで確認しました。そして子供たちに、本当に敷地内にヒグマが来た時の対応や、一般的な遭遇予防と遭遇対処についてお話しいただきました。村職員の手が回らないなか、先生方だけで企画し、しかも授業を削らず居残りもさせず、巧みに終礼にぶつける進行の鮮やかさ。訓練の機会を大切にしようとの気概あふれるご対応、ありがとうございました。

非情の鵡川!暴かれた弱点と挽回の糸口 (~14:27)

取水場敷地の盛土の上。捕獲従事者が微かな物音に振り返ったとき、ヒグマは一陣の黒い風となって指呼の10メートルに迫っていました。クマスプレーも猟銃も向けられぬまま、瞬時に組み伏せられてフキ原に沈んだのが14時26分。誰もが待ち構えていたはずの襲撃は、しかし誰も対処できずに成功してしまったのです。ヒグマは一撃を加えて従事者を無力化するとその場を離れ、もう一名の職員を素通りして逃走しました(訓練計画では応射を浴びる予定だったので、うっかり模擬血痕を滴下しながら)。警戒や監視といった実施者本位の動作においては練度を高めてきた本村の捕獲従事者が、ヒグマ本位となる近接戦闘においてはほぼ無力であるという、深刻な弱点を露呈した出来事でした。

事故発生と同時に無線で救援要請が発信されましたが、慌てている(演出な)のでなかなか交信ができず、指揮班からの指示が届きません。ここで前段の配置変更が奏功しました。新たな監視地点では逃走するヒグマを目視することに成功、ヒグマの動向について有益な情報を押さえました。受傷者救護のための交信で無線が占められているなか、指揮班は事故現場から最も遠く川の中におり、辛うじて全班現場集合を発令しただけでしたが、左岸の掃討班2名と監視班3名がその場判断で救護支援と逃走個体のモニターを分担、迅速に移動して事故発生1分後には現場合流を果たしました。

負傷者を救助せよ!ヒグマを逃すな! (~14:45)

ヒグマの襲撃と人身事故発生の一報を受けたとき、トマム支所の本部には農林課長、林務係長、トマム支所長、占冠駐在所長に加えて、富良野警察署から出張してきた地域課長が集まっていました。現場の無線交信は次第に落ち着き、14時28分には指揮班と本部の交信が可能に。指揮班が現場に着いたこと、現場が手一杯なので本部に救急車要請を求めたい旨が伝わりました。14時30分に本部から119番通報、救急車が出発したはずです。人身事故発生の報は本部から保育所、学校にも伝えられ、警戒態勢を継続することとされました。振興局にも電話が飛びます。

襲撃を受けた捕獲従事者は側頭部にヒグマの爪による裂傷、腕に咬傷があり(という訓練想定をカードで貼付け)、集まった従事者はこれを読み取って要救護者を安全な場所へ移動、患部を高く保持し圧迫止血を施します。付近を警戒していた駐在所員も到着しました。この間もヒグマの再来に備えての周囲警戒を続けます。

襲撃を受けた捕獲従事者は側頭部にヒグマの爪による裂傷、腕に咬傷があり(という訓練想定をカードで貼付け)、集まった従事者はこれを読み取って要救護者を安全な場所へ移動、患部を高く保持し圧迫止血を施します。付近を警戒していた駐在所員も到着しました。この間もヒグマの再来に備えての周囲警戒を続けます。

これまでの対応で捕獲は「あわよくば」の目標でしたが、ここからは人身加害個体(当初想定ではさらに被弾手負い個体)として、強く捕獲を求めることとなりました。事故発生直後からヒグマの逃走先を監視していた班は、ヒグマが村道から林内に入った場所を押さえ、さらに村道上から林内の動き、前後の村道を注視しています。ヒグマの所在が当面は村道の山側に限定されることから、指揮班では救急搬送までの現場警護の人数を減らせると判断。救急車の到着を待たず、ヒグマの追撃に向けて準備します。指揮班の野生鳥獣専門員は本部に対し付近村道の通行止めと警察官職務執行法による道路上発砲に備えた警察官の現場配置を要請。自身と従事者1名で林内追撃、ほか従事者1名は林道上から支援させることとし、配備の完了を待ちました。

笹薮の脅威!暗中模索の追撃戦(~15:10)

林内に入って10分、15分と経ってもヒグマの行方は掴めません。痕跡は微かで、見失っては何度も戻ってやり直しです。村道上の別働班からも何も見えません。手負いのクマが虫の息で程近くに潜むというシナリオだったはずなのですが、先の襲撃時に応戦できず、既にシナリオが乱れている以上、ヒグマが独断で遠くに逃げてしまったのではとの疑念にかられます。あるいはそう思わせておいて、またも背後を取ろうという魂胆でしょうか。焦りが募り、「難しすぎる」と独り言が。近くに潜むヒグマに向けて「時間がないからヒント示せ」のサインなのですが、風がササを揺らし、雨だれがフキを叩くばかりで一向に気配も掴めません。

追跡開始から20分が経つ頃、前触れなく前方2メートルの笹の中に黒い塊が見えました。完全に虚を突かれ、待ち伏せであったら命がなかったところでした。ヒグマは無理筋ながら当初計画に沿って虫の息。襲っては来ません。気を取り直して間合いを取り、模擬発砲で捕獲としました。

まさかの同日二件目!最後の気力を絞り出せ!!(~15:35)

仔細はともかく重大な脅威は除去されました。雨も上がり、捕獲現場に集まる面々の疲労の中にも安堵が滲んだまさにその頃、警戒態勢下のトマム学校から信じがたい情報がトマム支所へ飛び込みました。時に15時13分、曰く校庭にヒグマが出現と。いったいどこの黒犬か?捕獲従事者の中でひとり本部に残る支所長が、一見に如かずと学校へ急行します。

対応の各員は指揮班の指示により道道側2方向に展開し、ヒグマを刺激せぬよう静かに監視します。ヒグマがいる校庭は銃を使用できない制限区域。15時30分、指揮班と富良野警察署地域課長は学校正門で再び協議。当面の対応方針を確認します。対応目標の第一はヒグマを市街地方向(道道側)に出さないこと。そのためにいまの陣形でヒグマの移動を牽制すること。第二はヒグマを捕獲従事者の捕捉下で校庭から川側に動かすこと。そのために野生鳥獣専門員を含む機動班1個を編成しヒグマに向かうこと。第三は捕獲制限区域を脱した先で機会があれば捕獲すること。そのために機動班が追跡体制を維持すること。さらにヒグマを川側へ移動させられない時は、その位置にて警職法捕獲に移行することを申し合わせました。

出現から約20分、風の匂いを嗅いだりフキを食べたり、時には柵沿いに大きく移動して警戒線を身構えさせながら、ヒグマは校庭に留まりました。いよいよ最終盤です。

突然の幕切れ/反省会で語られたこと (~17:00)

機動班が校庭の中ほどに達した15時35分、ヒグマはネットの下をくぐって外の土手に降りました。触接を保つため、機動班が駆け寄ります。ヒグマはその先へ逃げていく想定なのですが、着ぐるみの安全な逃走が困難な地形のため、ここで訓練を終了しました。

校舎の窓から子供たちが手を振ってねぎらいます。このあとすぐに反省会。参加した全員がトマムコミュニティセンターのホールに集まりました。

反省会の冒頭、訓練の主催者を代表して富良野警察署の地域課長と占冠村の農林課長が挨拶を述べました。続いて村の野生鳥獣専門員が訓練の経過を解説しました。この中ではヒグマと人の動きだけでなく、それぞれの場で得た情報や解釈、判断の根拠も併せて説明しました。一連の解説ののちに意見交換に移り、各々の配置における判断の理由や、ヒグマの襲撃を巡って被害防止、被害軽減のための提言がなされました。

半日の訓練が無我夢中で終わりましたが、これから夏本番、ヒグマ対応のハイシーズンです。実戦をこなしていくなかで、訓練の成果を素早く反映していくとともに、また新たな訓練も企画していきたいと思います。(野生鳥獣専門員)

問い合せ・担当窓口

農林課 林業振興室

- 電話番号 0167-56-2174

- ファクシミリ 0167-56-2184