https://www.vill.shimukappu.lg.jp/shimukappu/today/nmudtq0000004djt.htmlニッカ北海道工場 | 今日のしむかっぷ | 北海道占冠村

ニッカ北海道工場

2001年08月11日(土曜日)

トップに戻る

自宅にいながら

「チョンギース、チョン、チョンギース」

自宅にいながらにして聞こえてくるキリギリスの声。

キリギリスが鳴き始めたか・・・。そろそろ秋かねえ。

「よっこらせっと。」

家の隣にある空き地へキリギリスの写真を撮りに行くことにしました。

トップに戻る

デパートで400円

じりじりとキリギリスににじり寄ること約2分(あからさまに近づくとすぐに逃げてしまうのです)。

ようやく撮れたキリギリスの近影。

都会のデパートでは400円位で売られているキリギリス。

担当者の家の横で20匹くらい鳴いています。

緑美しい占冠の夏。

しかし、山の中にずーっと住んでいると時々無性に海が見たくなります。

「よし、海を見に行こう。」

トップに戻る

ホントに見るだけ

突然思い立ち、車を運転すること3時間半。

小樽市と余市町の中間くらいにある海水浴場へと到着しました。

車を止め、砂浜へ続く階段を降りれば、視界いっぱいに広がる群青の海。頬を撫でる潮の香りも心地よし。

北海道のもう一つの夏がそこにはありました。

「うーん、綺麗だ。」

・・・「よーし、見た。もう見た。さあ、行こう。」

滞在時間約10分。

泳ぎもせずに美しい海水浴場を後にしました。

トップに戻る

占冠からは180キロ

札幌市から西へ約50キロ。

北海道の日本海側にある積丹(しゃこたん)半島の付け根に、余市町というまちがあります。

人口2万4千人ほどのこのまちには、日本を代表するウイスキーメーカー「ニッカ」の醸造所があります。

トップに戻る

飽きもせず

ニッカ北海道工場の入り口。

「うーん、久しぶりだねぇ。」

担当者、実はここに来るのは3回目です。

トップに戻る

爽やか

白樺の白と、高くそびえるポプラの木。

車から降りると、いかにも夏の北海道らしい風景が広がっています。

ニッカの創業者である若き日の竹鶴政孝氏がウイスキー作りの適地を求め、ようやくたどり着いたのがこの余市町なのだそうです。

トップに戻る

熟成

ウイスキー貯蔵庫の様子。

蒸留当初は無色透明なウイスキー。

樽の中で熟成を重ね、あの味のある琥珀色へと変化していきます。

トップに戻る

ウイスキー博物館

近年、この醸造所に、「ウイスキー博物館」なるものが完成しました。

かねてより、ウイスキー好きにはこたえられない博物館と聞いており、機会があれば是非見てみたいと思っていたのです。

前回来た時はまだ出来ていなかったこの施設。いよいよ見ることが出来そうです。

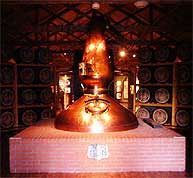

写真は、エントランス部分に鎮座する銅製のポットスチル。

「おお、いいねぇ。」

いやがおうにも期待が高まります。

トップに戻る

展示室

ポットスチルのある踊り場を過ぎると、いよいよ博物館の展示室です。

トップに戻る

ピート

麦芽を乾燥させる時に使われるピート(泥炭)。

このピートの煙に燻されることによって、「スモーキーフレーバー」と呼ばれるウイスキー独特の香りがつくのです。

トップに戻る

0Years matured

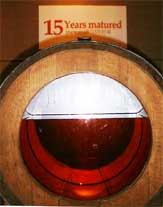

樽を輪切りにしたウイスキーの見本がありました。

熟成を重ねるごとに、ウイスキーの色が変化していく様子を展示しています。

写真は、蒸留されたばかりのウイスキー。

全くの無色透明です。

トップに戻る

本に書いてた

樽詰めされてから5年目のウイスキー。

大分色が付いてきています。

熟成を重ねるにつれて、最初荒々しかったウイスキーの風味も次第にまろやかになっていきます。

・・・とモノの本に書いてありました。

トップに戻る

天使の分け前

15年の熟成を経たウイスキーの見本。

色が濃くなっただけでなく、ウイスキーの量も減っていることにお気づきですか。

減ってしまった分は、長年の時の流れの中で自然と樽から蒸発していったのです。

減ったウイスキーは、貯蔵庫に棲む天使が飲んでしまうということで「天使の分け前」と呼ぶそうです。

しゃれた名前をつけるものですね。

トップに戻る

静かな時間

博物館の奥には、ショットバー形式の試飲&ウイスキー展示コーナーがあります。

バックバーに並ぶ世界各地から集められた銘酒は残念ながら飲むことができないようですが、5年物の原酒は無料で、25年物の原酒はワンショット600円(だったと思う)で試飲することが出来ます。

「どう?まろやかさが全然違うでしょ。」

5年物の後、25年物を飲んでいた担当者にバーマンさんが話かけてくださいました。

「そうですね(としか言いようがない)。」

「ぶしつけで恐縮ですが、写真を撮らせていただいてよろしいですか?」

「いいですよ。でも、頭が光るのでフラッシュはたかないで下さいね。」

時には観光客でごった返すであろうこのコーナーに、ひとときの静かな時間が流れていました。

トップに戻る